Méduses cyborg – Quand la science utilise la nature pour explorer les océans

Le changement climatique bouleverse nos océans. La température de l’eau augmente, l’acidité grimpe à cause du dioxyde de carbone absorbé dans l’atmosphère, et de nombreuses espèces marines sont aujourd’hui menacées. Suivre ces transformations est essentiel pour comprendre l’avenir de notre planète. Mais étudier les grandes profondeurs reste compliqué car les technologies actuelles coûtent une fortune et nécessitent des moyens colossaux.

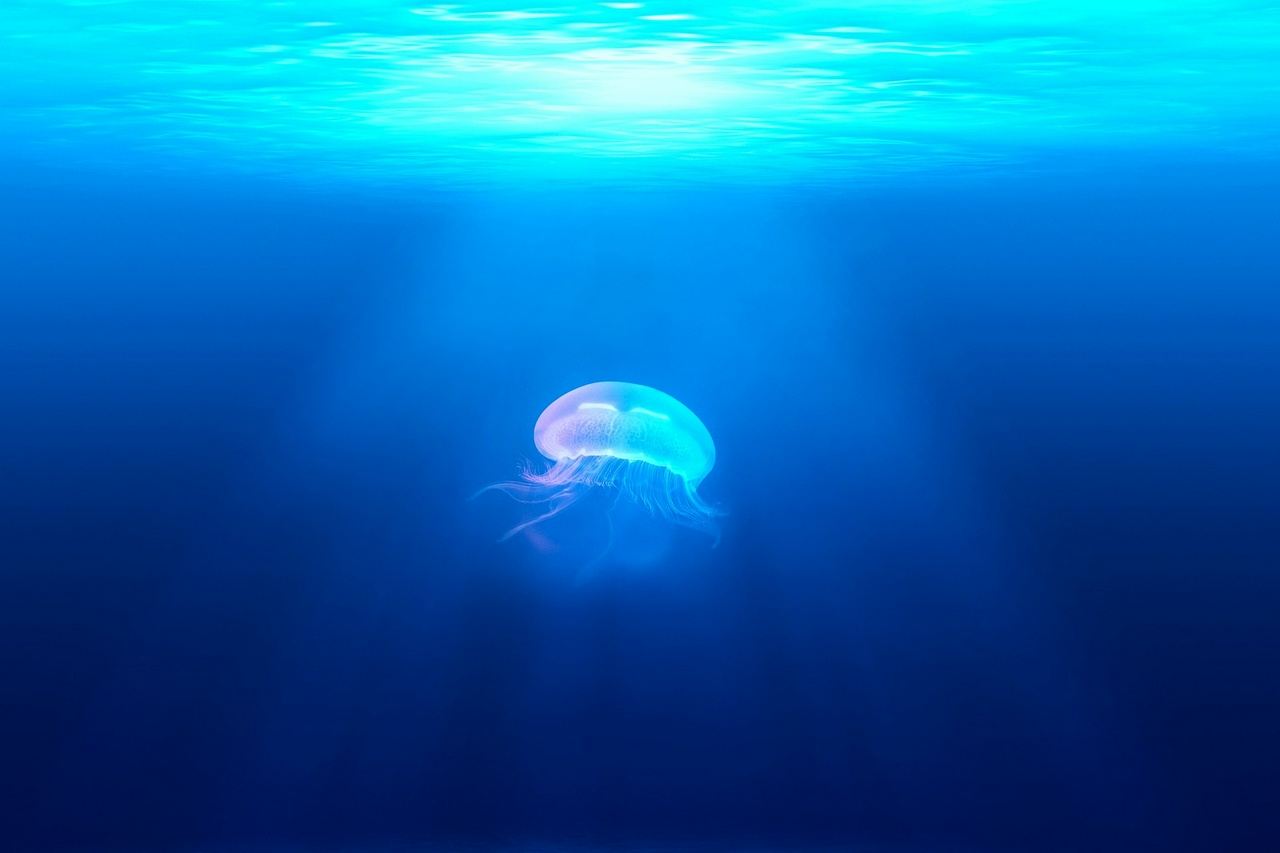

Et si la solution venait des méduses ? Parmi les créatures marines, la méduse lune (Aurelia aurita) intrigue particulièrement les scientifiques. Discrète, translucide, capable de plonger dans les profondeurs sans effort, elle pourrait devenir un véritable allié dans la surveillance des océans. C’est en partant de cette idée que des chercheurs de l’université américaine du Colorado à Boulder ont conçu des méduses cyborgs. Leur objectif, équiper ces animaux de minuscules capteurs électroniques capables de collecter des données essentielles sur la température, l’acidité de l’eau ou encore les courants marins. En d’autres termes, transformer ces êtres marins en explorateurs hybrides au service de la science.

Associer biologie et technologie n’est pas une nouveauté. Dès les années 1990, des chercheurs expérimentaient déjà avec des insectes cyborgs, notamment des cafards, en implantant de petites électrodes pour contrôler leurs mouvements. L’idée était de créer des micro-robots vivants pour explorer des zones difficiles d’accès, notamment après des catastrophes. Depuis, les expériences se sont multipliées: en 2015, des chercheurs américains pilotaient des cafards dans près de 60 % des cas. En 2021, des scientifiques de Singapour atteignaient un taux de contrôle de 94 % avec des blattes équipées de minuscules ordinateurs. Plus étonnant encore, des cigales cyborg japonaises ont récemment été programmées pour jouer de la musique. Ces expériences parfois spectaculaires témoignent d’un domaine de recherche en plein essor, utiliser le vivant comme support technologique. Aujourd’hui, cette démarche franchit un nouveau cap avec les méduses cyborgs.

C’est en 2020 que Nicole Wu, ingénieure à Boulder, a présenté ses premiers prototypes. Son dispositif fonctionne un peu comme un pacemaker: de petites impulsions électriques stimulent les muscles de nage des méduses, ce qui permet de diriger leurs mouvements. Contrairement aux poissons, elles n’ont pas de cerveau. Elles disposent cependant d’un réseau nerveux primitif parfaitement adapté à ce type de stimulation. Et surtout, elles sont extrêmement efficaces. La méduse lune est l’un des animaux les plus économes en énergie de la planète. Comprendre son mode de propulsion pourrait inspirer les technologies marines du futur, comme des drones sous-marins plus respectueux de l’environnement.

Pour aller plus loin, l’équipe de Wu ne s’est pas seulement intéressée à la nage des méduses, mais aussi aux flux qu’elles génèrent. Visualiser ces tourbillons invisibles est possible grâce à une technique appelée vélocimétrie par images de particules (PIV). Elle consiste à illuminer des particules en suspension dans l’eau avec un laser et à suivre leur déplacement pour comprendre les dynamiques de fluides. Problème, les particules traditionnellement utilisées (microbilles de verre, polystyrène, aluminium) sont coûteuses et polluantes. Certaines peuvent irriter la peau, endommager les poumons ou même être ingérées par des animaux marins, avec des conséquences graves. Wu et son équipe ont alors testé des alternatives naturelles et biodégradables, bien plus économiques: levures, algues, lait en poudre, mais aussi différentes formes d’amidon.

Après plusieurs expériences, deux candidats se sont révélés particulièrement efficaces, l’amidon de maïs et l’amidon d’arrow-root. Ces particules biodégradables, peu coûteuses, rivalisent avec les matériaux synthétiques pour visualiser les flux générés par les méduses. L’amidon d’arrow-root s’est distingué par sa capacité à réfléchir la lumière de façon homogène, tandis que l’amidon de maïs a produit des signaux plus importants, utiles pour certaines analyses. Dans les deux cas, la performance est comparable aux matériaux industriels, mais avec un coût et un impact environnemental incomparablement réduits. Ces avancées ne se limitent pas à un simple exercice de laboratoire. Elles pourraient révolutionner la manière dont nous explorons et surveillons les océans. Imaginez des méduses équipées de capteurs parcourant les abysses, collectant en continu des données précieuses sur l’évolution des océans face au changement climatique. Mieux encore, cette approche ouvre la voie à des technologies marines plus durables, inspirées directement de la nature. Les méduses pourraient ainsi devenir des modèles pour créer de nouveaux véhicules sous-marins, économes en énergie et respectueux de l’environnement.

Bien sûr, ces recherches n’en sont qu’à leurs débuts. Mais elles montrent à quel point le vivant peut devenir un partenaire inattendu dans la lutte contre le réchauffement climatique et l’étude des océans. Alors que nos mers jouent un rôle déterminant dans la régulation du climat mondial, comprendre ce qui s’y passe en profondeur est plus urgent que jamais. Les méduses cyborgs pourraient bien être une des clés pour percer ces mystères, tout en nous inspirant des solutions technologiques nouvelles et plus respectueuses de notre planète. Et si la créature que nous pensions fragile et insignifiante devenait, demain, un acteur majeur de la science environnementale ? Les méduses, souvent redoutées ou négligées, pourraient bien se révéler comme les sentinelles de nos océans.